流行歌曲教學范文精選

前言:在撰寫流行歌曲教學的過程中,我們可以學習和借鑒他人的優秀作品,小編整理了5篇優秀范文,希望能夠為您的寫作提供參考和借鑒。

中學生正確對待流行音樂德育

內容摘要:中學生喜歡音樂、喜歡唱歌,他們從各種媒介中獲得自己喜愛的音樂形式、音樂作品、創作者及演唱者的相關信息。因此,單一的音樂教學內容,相對傳統的教學模式已滿足不了學生對不同音樂的求知欲望。引導中學生正確對待流行音樂不僅是適應當今的社會現象,而且能讓學生對另一種音樂形式有所了解。

關鍵詞:流行音樂民族音樂通俗音樂正確對待

我們民族優秀的音樂文化是任何一種音樂形式所不能比擬的,除在進行正常的音樂教學之外,“把流行音樂引入音樂課堂”——這是音樂課程設置中的一個新的挑戰,也是一個不可避免的過程。

筆者的學生王熳在實習期間對初一年級新生做了一次問卷調查,調查結果表明:95%以上的學生喜歡流行音樂,幾乎每個學生都能列舉出一大串流行歌手的名字:周杰倫、潘瑋柏……對于他們的代表作品,更是了如指掌;就“你希望老師怎樣上好音樂課”這一問題,很多學生都希望在課堂上能聽到自己喜歡的流行音樂;學校舉行歌詠比賽,學生絕大多數唱流行歌曲,較少有學生記得《大刀進行曲》《松花江上》,更令人驚訝的是有人連《義勇軍進行曲》的歌詞也不能唱全,這不得不讓人憂慮和反思。筆者認為,引導學生正確對待流行歌曲應做到以下幾點。

一、樹立學生正確的音樂美學思想,提高音樂審美意識,培養學生的審美能力

流行歌曲是一種音樂形式,將會作為一種文化現象長期存在。因此,提高學生的審美能力是非常關鍵的。當審美能力提高到一定程度以后,就會形成相應的免疫力,對流行歌曲進行鑒別,能吸取精華去其糟粕。比較是最好的教學手段,教師把詞曲俱佳的優秀作品和低俗的毫無價值可言的作品放在一起,和學生共同探討辨別美丑。教師還可以利用適當場合、如課前課后、課外音樂活動、個別交談等,向學生介紹一些審美常識,比如:怎樣鑒賞歌曲、歌詞、歌唱等,指導學生對流行歌曲進行鑒別、分類,讓他們知其然也知其所以然,幫助學生從中選擇適當的歌曲。

聲樂藝術發展方向及對策

一、關于演唱方法

在我國,聲樂演唱方法的劃分始于20世紀80年代初中央電視臺舉辦的青年歌手電視大獎賽。為了明確比賽的分組,將歌手劃分成了后來廣為使用的美聲唱法、民族唱法、通俗唱法,后又根據形勢的發展增加了原生態演唱形式。

1.美聲唱法(BelCanto)。其產生于意大利,具有充足的呼吸支持,豐滿、明亮的共鳴,清晰、真切的咬字,洪亮而能致遠的聲音音質等特點。聲樂教育家周小燕曾講過,當代的美聲歌唱,給人的一個鮮明的印象是聲音通暢、自如、豐滿;音質優美、悅耳、動聽,音域既寬廣而強弱幅度又很大。Belcanto,這個名詞的含義已得到擴大而泛指一種優越的、美好的、科學的歌唱方法。事實上belcanto這個意大利字并不單指“聲”。Belcanto譯成英文是beautifulsinging,而不是beautifulvoice。因此把它譯成中文時,應為“美好的歌唱”或“美麗的歌唱”更恰當。但遺憾的是,我們已把belcanto譯成了“美聲”或“美聲唱法”,意義便縮小到“聲”上去了,同時又使人誤以為這一唱法只講究聲音的悅耳、好聽。周先生強調,學習美聲唱法的目的是唱好中文歌曲,只要我們堅持在belcanto的方法基礎上注意安放好漢語的字,一種真正字正腔圓的優異唱法,一定能逐漸摸索、建立起來¨J。尚家驤在《歐洲聲樂發展史》中指出,美聲唱法是為適應演唱當時所創作的宣敘調和抒情性音樂劇而產生的,所以美聲唱法是歌劇的產物,是文藝復興時期人文主義思想的產物。“美聲”不僅是一種歌唱的技巧,一種歌唱的風格,而且是一定的美學原則和藝術思想的體現。古意大利美聲學派,首先應該被看作是一個文藝思想、藝術理想的學派,然后才被視為歌唱學派。

2.民族唱法。廣義的我國民族聲樂藝術,主要包括傳統的戲曲演唱、曲藝說唱和民間的民歌演唱三大類民族演唱藝術,同時包括中國民族歌劇的演唱和西洋唱法民族化的演唱等演唱形式。狹義的民族聲樂藝術,則可以簡單地理解為現代人所說的“民族唱法”,通常我們所說的民族唱法即是此類。它一方面繼承發揚了傳統的民歌演唱(也包括戲曲演唱和曲藝演唱),同時又吸收了西洋美聲唱法的精髓,由兩者融會貫通而成。

3.流行唱法(又名通俗唱法)。流行唱法始于中國20世紀30年代并得到廣泛的流傳。開始叫流行歌曲唱法,后來稱通俗唱法,為適應與國際接軌,現在又改回流行歌曲唱法,簡稱流行唱法。它的風格多樣,沒有固定的模式,演唱風格追求自然、隨意,強調用自己最真實的聲音歌唱,從而體現聲音的個性化與特色,感情自然流露,表演有很強的即興性和煽動性,主要利用話筒等音響設備擴大制造聲音效果,并且經常借助舞蹈、和聲、電子樂隊伴奏和一些高科技手段渲染舞臺氣氛。應該說流行唱法是一門集音樂、形體、舞蹈、表演等于一體的綜合表演藝術。由于它的這些有別于美聲,民族唱法的現代時尚,貼近人們生活的表演風格,使得流行唱法比起其他唱法具有更強的娛樂性和商業性,加上流行唱法入門比較容易,一些簡單的流行歌曲沒有經過專業訓練也可以自如演唱,所以,流行演唱受到大眾尤其是青年人的喜愛,具有非常廣泛的群眾基礎。

4.原生態演唱形式。原生態演唱即是我國民間的民歌演唱形式,是勞動人民集體的口頭創作,是中國傳統文化的重要組成部分。具有以下特點:演唱形式多樣,有合唱、重唱、對唱、獨唱、表演唱等;題材豐富多彩,有號子、山歌、小調等;地域分布廣泛,大體可以分為六個不同的風格色彩區;演唱聲音質樸、真誠、明亮、感染力強。

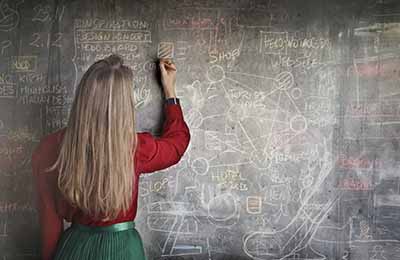

教師個性化教學

一.我們為什么要搞個性化教學的實驗研究

1.時代的需求

社會變革,越來越強調對學生自身經驗的尊重和對學生個性發展的重視,要做到這一點,教師先要有個性化的意識。,新課程、新課標的推出,給語文教學一個嶄新的天地,也給語文教學以機遇和挑戰。我們要調整心態、步調,穿新鞋走新路,為新時期的語文教學做出自己的貢獻。

2.個人的需求

生源的減少,初中教師已經出現過剩現象,最近國家又出臺了新政策,面向全社會招聘教師,使我們意識到自身面臨的嚴峻的形勢,不努力、不創新就要被淘汰。就我個人而言,工作15年,以評完高職,教材講過幾遍,對語文教學似乎是駕輕就熟,實際上回顧自己這么多年的教學像是在黑暗中摸索,可我還希望在語文教學中做個明白人,總結出點東西,教出自己的特色。所以,我很感謝進校王老師、果老師這樣認真帶著我們做課題,更感謝張老師不辭辛苦來到密云對我們進行這樣細致的指導,這是我在任何一個課題中沒有見到的。

二.個性化教學是中國傳統教育觀念的發揚光大。

聲樂藝術前景及策略

作者:王永樺單位:大慶師范學院藝術學院

美聲唱法是歌劇的產物,是文藝復興時期人文主義思想的產物。“美聲”不僅是一種歌唱的技巧,一種歌唱的風格,而且是一定的美學原則和藝術思想的體現。古意大利美聲學派,首先應該被看作是一個文藝思想、藝術理想的學派,然后才被視為歌唱學派。民族唱法。廣義的我國民族聲樂藝術,主要包括傳統的戲曲演唱、曲藝說唱和民間的民歌演唱三大類民族演唱藝術,同時包括中國民族歌劇的演唱和西洋唱法民族化的演唱等演唱形式。狹義的民族聲樂藝術,則可以簡單地理解為現代人所說的“民族唱法”,通常我們所說的民族唱法即是此類。它一方面繼承發揚了傳統的民歌演唱(也包括戲曲演唱和曲藝演唱),同時又吸收了西洋美聲唱法的精髓,由兩者融會貫通而成。

流行唱法(又名通俗唱法)。流行唱法始于中國20世紀30年代并得到廣泛的流傳。開始叫流行歌曲唱法,后來稱通俗唱法,為適應與國際接軌,現在又改回流行歌曲唱法,簡稱流行唱法。它的風格多樣,沒有固定的模式,演唱風格追求自然、隨意,強調用自己最真實的聲音歌唱,從而體現聲音的個性化與特色,感情自然流露,表演有很強的即興性和煽動性,主要利用話筒等音響設備擴大制造聲音效果,并且經常借助舞蹈、和聲、電子樂隊伴奏和一些高科技手段渲染舞臺氣氛。應該說流行唱法是一門集音樂、形體、舞蹈、表演等于一體的綜合表演藝術。由于它的這些有別于美聲,民族唱法的現代時尚,貼近人們生活的表演風格,使得流行唱法比起其他唱法具有更強的娛樂性和商業性,加上流行唱法入門比較容易,一些簡單的流行歌曲沒有經過專業訓練也可以自如演唱,所以,流行演唱受到大眾尤其是青年人的喜愛,具有非常廣泛的群眾基礎。

原生態演唱形式。原生態演唱即是我國民間的民歌演唱形式,是勞動人民集體的口頭創作,是中國傳統文化的重要組成部分。具有以下特點:演唱形式多樣,有合唱、重唱、對唱、獨唱、表演唱等;題材豐富多彩,有號子、山歌、小調等;地域分布廣泛,大體可以分為六個不同的風格色彩區;演唱聲音質樸、真誠、明亮、感染力強。

演唱方法的新特點

隨著社會的進步發展和國外藝術形式的進入,國內藝術的繁榮,我國文化藝術形式也豐富多彩。聲樂藝術也呈現出空前的繁榮與多樣。從近幾年來國內外的演唱實踐來看,出現了各種唱法相互融合、相互借鑒、你中有我、我中有你的新趨勢。

古詩詞學習

摘要浩如煙海的優秀文化中,古代詩詞歌賦一直閃耀著燦爛的光芒。中學生學好古詩詞,并非難事,反復誦讀,深入誦讀,了解古詩詞的節奏韻律,想象古詩詞描繪的情景,理解古詩詞表達的情感,鑒賞古詩詞自然水到渠成。

關鍵詞古詩詞誦讀學習

中國是一個有著五千年燦爛文化的文明古國,傳統的民族文化源遠流長,博大精深。在這浩如煙海的優秀文化中,古代詩詞歌賦一直閃耀著燦爛的光芒,無數名言佳句一:直流傳至今,膾炙人口。

但是,如今的中學生對于古詩詞的理解和掌握卻呈現令人擔憂的局面。不少學生不知道溫庭筠是何許人也,想象不出王維筆下“白云回望合,青靄入看無”的畫面,更體會不了蘇軾“一蓑煙雨任平生”的超然……為什么現在的中學生對這些古詩詞作者跌宕不羈、傲侮一世的人生,對他們“言有盡而意無窮,語言凝練卻氣象萬千”的詩詞不“感冒”呢?

通過與學生交談可以了解到,他們對學習古詩同不太有興趣,僅僅是因為學習上,甚至是考試上的需要而被動地接觸它,學習它。究其原因。一是古詩所反映的內容、思想、情感與當代學生生活之間存在一定的客觀距離;二是現在的學生比較浮躁,更喜歡直白簡單的“快餐文化”,而無法靜下心來學習語言隱晦、感情含蓄的古詩詞;三是沒有欣賞古詩詞的環境,周圍的同學都在看網絡小說、言情小說、電視劇。自己要是看古詩詞,會被同學視作“異類”、“怪物”,也少了平時與周邊同學交流的“流行語匯”……種種原因形成了一種中學生不喜歡學習古詩詞的氛圍,致使他們學起來費力費時,更何況是理解和掌握了。

雖然中學生對于書本上的古詩詞學習興趣不大,但若問起他們王菲唱的《明月幾時有》,那肯定是人盡皆知,甚至還會給你哼上幾句。不僅如此,我們現在所熟悉的不少歌曲用古詩詞填詞,更多的則是應用了古詩同的元素。如鄧麗君的專輯《淡淡幽情》,直接演繹了李煜的《相見歡》(無言獨上兩樓)、蘇軾的《水調歌頭》(明月幾時有)等眾多宋代詞作名家的經典作品;陳小奇的“濤聲依舊三部曲”——《濤聲依舊》、《白云深處》、《巴山夜雨》,則將“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠”這樣的經典詩句,改編為“帶走一盞漁火。讓它溫暖我的雙眼;留下一段真情,讓它停泊在楓橋邊”……同樣是詞,為什么作為流行歌曲就可以膾炙人口,而出現在書本上的卻讓學生感到頭疼呢?